Categoría: notas

-

La Continuidad de la Experiencia

En un proyecto de diseño para un sistema o servicio hay que diseñar su ser y su tiempo. Tenemos todas las herramientas para diseñar su ser en cuanto estructura de grafo: cajas y flechas, mapas de navegación, jerarquías y niveles; pero muy pocas para pensar la cadencia del tiempo, la cadencia de los momentos, la…

-

Ética 2.0

Hoy rechacé un trabajo bastante prometedor. Hice esto porque no comulgo políticamente con la institución que lo encargaba. Cuando conversaba con la persona que me ofrecía el trabajo me decía: “no entiendes nada de política 2.0“, “yo feliz haría un trabajo para X (que es del otro lado), si me lo piden“, etc. El supuesto…

-

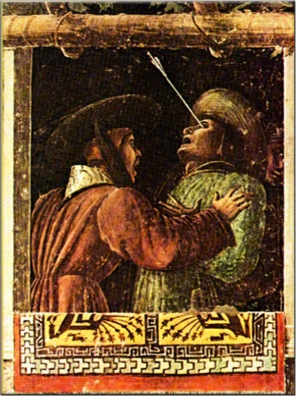

Realidad Aumentada en Perspectiva

Cada época de la historia tiene su propio modo de ver el mundo. Esa particular visión de mundo es la invención de un suelo que sostiene y celebra su época; nunca hay que olvidar que se trata de una invención. En este sentido, resultan particularmente significativas las artes visuales como manifestaciones concretas y transparentes de…

-

Haciendo Trampa

γνοστι τε αυτϖν (nosce te ipsum) Esta inscripción, puesta por los siete sabios en el frontispicio del templo de Delfos, es clásica en el pensamiento griego. Muchos pensadores la han adoptado al igual que Sócrates y Platón, como uno de los principios de sus enseñanzas: “Cuando conoces a las personas, te vuelves inteligente; cuando te…

-

Transparencia Radical

Roberto Matta imaginaba a un ser que tenía el poder de volver las cosas transparentes y que permitiesen al resto ver. Lo llamaba el ver-tor (o virteur), el Gran Transparente. Es la imagen del artista como vidente ((ver también: Arthur Rimabaud, Cartas del Vidente)) que desde su mirada pura es capaz de revelar a los…