Etiqueta: Observación

-

La Observación en Diseño

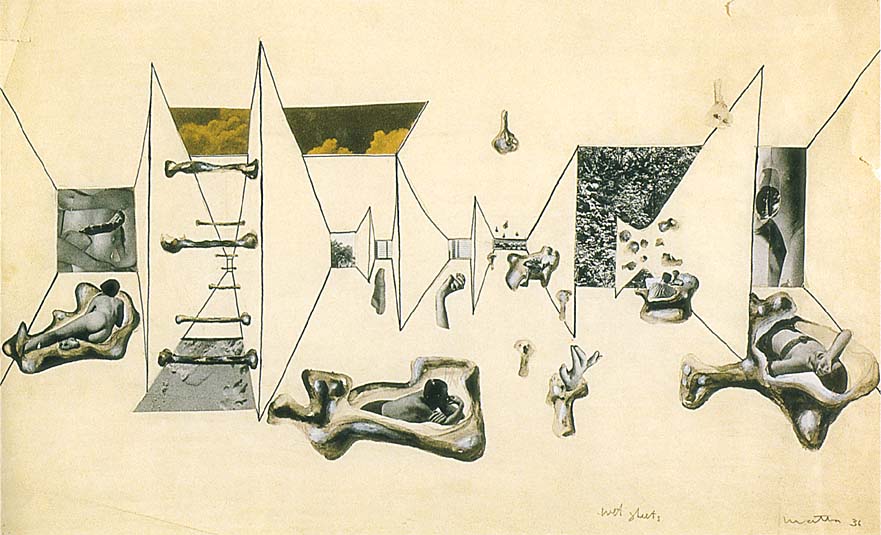

La observación arquitectónica, ampliamente difundida y practicada se ha consolidado como un modo creativo en el oficio. Para el caso del diseño se hace necesario otro espesor en el dibujo y en el modo de acceder a “la realidad” que nos exije la naturaleza de la obra que abordamos. ¿Cómo es este modo de dibujar…

-

Diseñar un Servicio

Este taller aborda un campo de diseño llamado “diseño de servicios”. En este campo, la atención se pone en la relación de los objetos de diseño; cómo, siendo reunidos y orquestados a la luz de un servicio, construyen como tiempo y una experiencia para las personas que los viven.