Etiqueta: Participación Ciudadana

-

Diseño del Proceso Constituyente

El proceso constituyente, que ha prometido ser altamente inclusivo y participativo, no puede pensarse hoy omitiendo la realidad que impone una sociedad en red, mediada por el software social viviendo bajo los códigos estéticos y performáticos del diseño de interacción. El punto que quiero hacer es que una empresa deliberativa a gran escala como promete…

-

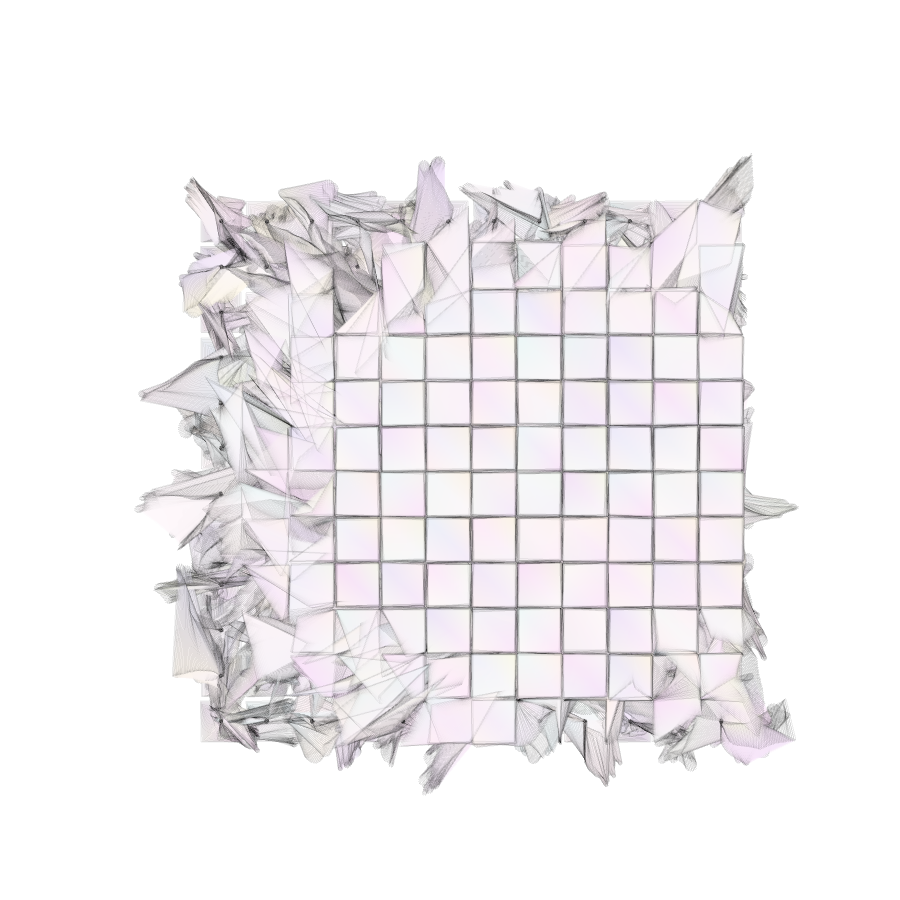

Quadra: Diseño para la Interacción Ciudadana

El proyecto Quadra corresponde al estudio realizado por Estefanía Suarez, diseñadora gráfica, como proyecto de titulación. Este proyecto se inscribe en la línea de Diseño para la Democracia y propone una plataforma móbil de publicación que busca fortalecer la conexión entre personas de una misma localidad.